Esiste davvero lo scontro di civiltà?

|

|

Micromega/Filosofia.it

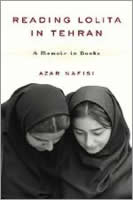

Significato della letteratura e senso della realtà, immigrazione e assimilazione, razzismo e religione: due scrittrici di grande successo negli Usa – iraniana trapiantata a Washington la prima, e bengalese-inglese-americana la seconda – discutono di cosa significhi vivere negli Usa, specie dopo l’11 settembre.

(1) Il corpo di Lacey Peterson fu trovato senza vita dopo che la sua scomparsa aveva tenuto col fiato sospeso tutta la nazione. Lacey Peterson era incinta. Ad ucciderla, si scoprì essere stato il marito (n.d.r.).

|

Cerca tra le risorse

Giornale Critico di Storia delle Idee

Giornale Critico di Storia delle Idee La filosofia futura

La filosofia futura

Rivista di filosofia teoretica

__________MULTIMEDIA__________

![]() VIDEO

VIDEO

Filippo Mignini

Spinoza: la potenza della ragione

(Emsf)

Gennaro Sasso

Giovanni Gentile: la filosofia, la politica

(Treccani Channel)

Focus

-

Laicità e filosofia Che cosa significa essere laici nel nostro Paese, dove forte è l'influenza politica della Chiesa? Grandi personalità del pensiero e della cultura riflettono, per la prima volta insieme, su questa questione...vai alla pagina

Laicità e filosofia Che cosa significa essere laici nel nostro Paese, dove forte è l'influenza politica della Chiesa? Grandi personalità del pensiero e della cultura riflettono, per la prima volta insieme, su questa questione...vai alla pagina

- 1

- 2